Estudos da UFSC usam a biotecnologia para buscar soluções para o mundo

Uma tilápia mais saudável após ser alimentada com uma super ração. Um tecido diferente, mais resistente ao fogo e com propriedades antimicrobianas. Uma fruta pouco conhecida tendo suas características mapeadas e conhecidas para a nutrição e a farmacologia. Energia mais limpa e processos industriais mais sustentáveis. Novas possibilidades para a saúde humana e animal. As aplicações da biotecnologia em pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) mostram que a busca de soluções para o mundo também está dentro dos laboratórios.

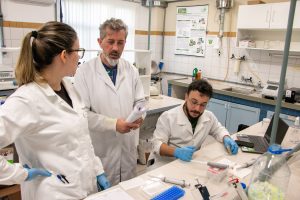

Desde o ano passado, a Rede de Biotecnologia (Rede Biotech) foi formalizada como uma iniciativa transdisciplinar que consolida a UFSC como um polo de excelência em pesquisa biotecnológica no Brasil. Fazem parte do grupo mais de 30 laboratórios e grupos de pesquisa distribuídos pelos campi de Araranguá, Florianópolis, Blumenau e Curitibanos. A professora Débora de Oliveira, do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos (EQA), é a coordenadora do grupo.

“A Rede responde à crescente demanda por inovação, valorização da biodiversidade e aproveitamento estratégico do conhecimento científico local, especialmente no contexto da bioeconomia catarinense e nacional”, explica Débora. Não é à toa que características regionais também são exploradas nos estudos, que muitas vezes são executados a partir de demandas locais e com apoio de instituições da região. “Essas colaborações fortalecem a inovação aberta e potencializam o impacto científico, social e econômico das pesquisas realizadas”, explica.

Frutas da biodiversidade da Mata Atlântica são objeto de soluções biotecnológicas (Foto: Gustavo Diehl/ Agecom)

Para além de um olhar focado na região, os cientistas da UFSC também estão atentos aos problemas do país e do mundo, por isso uma das características da Rede Biotech é o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Células de combustível microbianas, uso de enzimas para degradar poluentes, pesquisas com vírus que podem combater bactérias, o poder da genômica para mapear e conhecer a biodiversidade, novos materiais e alimentos mais saudáveis: a ampla gama de possibilidades da biotecnologia mobiliza a criatividade e inventividade dos pesquisadores da UFSC.

De acordo com a professora, as frentes de pesquisa e inovação da rede respondem a desafios nacionais críticos, como a necessidade de transição para uma matriz energética sustentável, segurança alimentar, controle de doenças e fortalecimento da indústria biotecnológica, além de promoverem a formação de especialistas e a geração de conhecimento estratégico para Santa Catarina e o Brasil avançarem em ciência e inovação.

“Identificação rápida de vírus em contextos de inspeção sanitária, com impacto direto na saúde animal e na segurança alimentar; pesquisa em proteína cultivada liderando avanços no desenvolvimento de alternativas sustentáveis à proteína animal; produção de insumos e reagentes para imunologia e biologia molecular, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo a indústria nacional de biotecnologia; desenvolvimento de bioprodutos a partir de recursos da biodiversidade local, gerando soluções para saúde, agricultura e indústria com enfoque em sustentabilidade e bioeconomia. Esses exemplos demonstram como a Rede Biotech integra ciência, tecnologia e biodiversidade em prol da inovação”, sintetiza Debora sobre temas que estão na mesa dos laboratórios da UFSC hoje.

Entre objetos de estudo variados e com foco em Transição Ecológica, Engenharia de Bioprocessos, Biotecnologia de Precisão e Saúde Única, a rede já tem pesquisas publicadas em periódicos relevantes no mundo todo. Uma delas utiliza uma das técnicas mais antigas da biotecnologia para produzir ração para alimentar o peixe mais cultivado do país. Só em 2024, foram produzidas mais de 662 mil toneladas de tilápia no Brasil. Cientistas da UFSC descobriram que elas podem melhorar de qualidade quando alimentadas com um resíduo oriundo da produção de cerveja.

Produto da indústria deixa de ser resíduo e vira ração

O estudo mostra como a suplementação da dieta de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) com trub, um subproduto da cervejaria, melhorou o desempenho de crescimento, aumentou o teor de proteína do filé, aprimorou a resposta imunológica e diminuiu o pH intestinal do peixe. A pesquisa foi realizada no doutorado de Bianca Cardoso Gasparini Gandolpho, com orientação do professor Pedro Luiz Manique Barreto, da Ciência e Tecnologia dos Alimentos, em colaboração com o professor José Luiz Pedreira Mouriño, do Departamento de Aquicultura.

Barreto explica que o “trub” é um subproduto do processo de produção da cerveja, no formato de um resíduo sólido gerado após a fervura e filtração da cerveja, depois que o lúpulo é adicionado para dar sabor. Segundo o professor, este resíduo é um desafio para a indústria cervejeira, já que é muito amargo e adstringente, mesmo com excelentes propriedades alimentares.

Entre os bioativos do trub estão compostos fenólicos, vitaminas e minerais, que conferem propriedades imunestimulantes, antimicrobianas, antifúngicas, antioxidantes e anti-inflamatórias. Além disso, o resíduo possui um perfil rico em ácidos graxos.

“Na tese, a pesquisadora faz a caracterização química de quais compostos estão presentes nesse trub, o quanto de proteína e etc. Aí a partir disso se definiu que pode servir para alimentação animal, porque era rico em compostos antioxidantes, compostos talvez com atividade antimicrobiana, além de rico em proteína”, explica.

Antes de chegar na mesa, cerveja gera um resíduo que pode ser utilizado em rações (Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay)

O professor, que é um estudioso da história da alimentação humana, explica que o resíduo é oriundo de um dos processos mais antigos da biotecnologia, que é a fermentação. “O primeiro produto fermentado provavelmente surgiu há cerca de 15.000 a 16.000 anos. E a cerveja nasceu primeiro que o pão”, explica.

Segundo ele, demorou muitos séculos para o homem entender o que era a fermentação. “Somente por volta de 1850 foi que se soube que era um microrganismo. A compreensão da fermentação como a conhecemos hoje, envolvendo leveduras e bactérias ácido-láticas específicas, tem menos de 200 anos. Atualmente, existem leveduras específicas para cerveja, vinho, pães, e leveduras em simbiose com bactérias ácido-láticas para produtos como o kefir”.

No caso dessa pesquisa, a ideia de aproveitar um subproduto da cerveja apresentou resultados relevantes e promissores, com processo de criação de patente. A análise foi feita a partir de animais alimentados com ração com a inclusão de 2% de trub na dieta, que além de ganho de peso, tiveram a concentração de proteína na carcaça aumentada. “O teor de proteína na carne da tilápia aumentou, tornando-a um alimento mais nutritivo para os seres humanos”, diz. Além disso, há redução dos níveis de glicose no sangue, que indicam menor stress.

Barreto reforça que, na área de alimentos, mesmo que uma pesquisa beneficie uma indústria, ela beneficia toda uma cadeia, incluindo o produtor. Neste aspecto, a biotecnologia acaba produzindo impactos significativos para a sociedade.

No Laboratório de Reologia e Polímeros Naturais, pesquisas com enfoque na biotecnologia também buscam estudar a farinha de banana verde para a produção de alimentos alternativos e alimentos alto-proteicos, com proteínas de origem não animal. “A farinha de banana verde é de particular interesse porque é rica em amido resistente, que funciona como fibra no organismo”, destaca. As fibras são importantes para a saúde intestinal, auxiliando na produção de ácidos graxos de cadeia curta e na redução dos níveis de colesterol LDL e HDL. Essa pesquisa é realizada em parceria com a Epagri, junto com o pesquisador Fabiano Bertoldi.

Variedades de feijão em combinação com processos de fermentação também são objeto de estudo da equipe. O objetivo é ajudar a agregar valor a produtos agrícolas que, transformados em novos alimentos com alto valor nutricional e apelo funcional, melhoram a condição econômica dos produtores rurais. “Então, se a gente consegue agregar valor a esses produtos e ainda trazer isso como novos alimentos ou como novos produtos alimentares, com valor nutricional mais alto, com um apelo funcional, acho que aí é o melhor dos mundos”, sintetiza.

Ajuda da genética para aproveitar a biodiversidade

Pesquisas resgatam frutos e plantas que podem orientar soluções na alimentação e na farmacologia (Foto: Gustavo Diehl/Agecom)

Outra frente na qual a biotecnologia tem atuado é justamente na identificação das propriedades de alimentos e plantas com a ajuda da genética. Um estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal da UFSC sequenciou pela primeira vez o genoma do cambucá (Plinia edulis), uma fruta nativa da Mata Atlântica com alto potencial nutracêutico e farmacológico.

A pesquisa da UFSC teve como intuito estimular a conservação, o cultivo, a domesticação e o melhoramento genético da fruta, que, apesar dos benefícios potenciais à saúde, hoje é pouco conhecida. Encontrado em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, o cambucá é um fruto ameaçado da família Myrtaceae, sendo adjetivado pelo estudo como subvalorizado e negligenciado na natureza.

Amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais, a família Myrtaceae inclui diversas espécies de frutas, como as jabuticabas e as goiabas, com vasto potencial nutracêutico devido a sua rica composição bioativa e com impactos relevantes na farmacologia.

O estudo da UFSC concluiu que o cambucá compartilha dos potenciais nutricionais e farmacológicos de sua família, identificando de forma inédita 20 novas substâncias da fruta com características antitumorais, antivirais, anti-inflamatórias, hipoglicêmicas, antitrombóticas, neuroprotetoras e cardioprotetoras.

Os nutracêuticos se caracterizam como produtos frequentemente derivados de alimentos que oferecem benefícios à saúde além da sua função nutricional básica, sendo nutrientes isolados ou suplementos utilizados para tratar ou melhorar a saúde e prevenir doenças. A eficácia e o efeito real das substâncias encontradas no cambucá, entretanto, não foram pautadas pela pesquisa, que se dedicou a compreender a composição genética da fruta.

Os genes do cambucá indicam que ele possui a capacidade de resistir e adaptar-se a estresses ambientais, como a salinização de solos, um dos principais processos ocasionados pelas mudanças climáticas, que impacta diretamente o cultivo de plantas.

Por ser o primeiro, o sequenciamento do genoma do cambucá realizado na universidade servirá como “genoma de referência” para todas as pesquisas que estudarem a fruta a partir de agora, afirma o professor Valdir Stefenon, responsável pelo estudo. “Sequenciamos o genoma do fruto para aumentar o conhecimento sobre ele, porque essa é uma espécie que, além do aspecto histórico e de ser um fruto saboroso, já se conheciam cinco compostos que ela produz, que têm propriedade medicinal antioxidante”, explica. Na prática, o genoma de referência permite impulsionar programas de conservação e reprodução genética da fruta.

Para conhecer as plantas e frutos, pesquisadores também fazem trabalhos manuais (Foto: Gustavo Diehl/Agecom)

História – Diferente de hoje, até o século XIX, a popularidade e a abrangência do cambucá pela Mata Atlântica era grande. A fruta, inclusive, chegou a ser “personagem” de um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Em O Ateneu, publicado em 1888 por Raul Pompeia, ao descrever o colégio no segundo capítulo, o narrador cita o fruto:

“A sala do Professor Mânlio era ao nível do pátio, em pavilhão independente do edifício principal, com duas outras do curso primário, o alojamento da banda de música e o salão suplementar de recreio, vantajoso em dias de chuva.

Formando ângulo reto com esta casa, uma extensa construção de tijolo e tábuas pintadas, sala geral do estudo no pavimento térreo e dormitório em cima, concorria para fechar metade do quadrilátero do pátio, que o grande edifício completava, estendendo-se em duas alas, como os braços da reclusão severa.

No fundo desta caixa desmedida de paredes, dilatava-se um areal claro, estéril, insípido como a alegria obrigatória, algumas árvores de cambucá mostravam, em roda, a folhagem fixa, com o verdor morto das palmas de igreja, alourada a esmo da senilidade precoce dos ramos que sofrem, como se não coubesse a vegetação no internato; a um canto, esgalgado cipreste subia até às goteiras, tentando fugir pelos telhados.”

Para fins de comparação, atualmente os pesquisadores têm ciência de apenas quatro pés de cambucá frutíferos em toda a Florianópolis, sendo que três deles foram utilizados no estudo. “No passado, o cambucá foi uma espécie importante. Estamos trabalhando nessa perspectiva de recuperar essa espécie, de recuperar a importância dela para a recuperação de áreas degradadas”, justifica o professor.

Potencial farmacológico e nutracêutico – “Quando a gente fala sobre um composto de uso farmacológico, estamos pensando em um produto que vem da planta, que vai a um laboratório para ser isolado e produzir um remédio”, resume Stefenon.

Para compreender o potencial farmacológico e nutracêutico do cambucá, o pesquisador faz uma analogia à preparação de um chá. Segundo ele, o processo de isolamento do composto farmacológico é similar ao aquecimento do sachê da erva do chá, que libera as substâncias na água, permitindo seu consumo.

A diferença entre os processos seria que, no farmacológico, o isolamento do extrato é mais preciso. “Ao invés de pegar tudo o que tem no chá, você vai pegar aquela substância, ou duas ou três, que tem essa função”, descreve. Já, para entender o aspecto nutracêutico, se dispensa o exemplo do chá. “Você não precisa fazer um chá quando come, por exemplo, o fruto do cambucá. Além de ter a nutrição, você também está ingerindo substâncias que vão ajudar na sua saúde.”

“Essa é a perspectiva do nutracêutico: ao mesmo tempo que você está se alimentando, você está trazendo para dentro do seu corpo substâncias que vão ajudar com a sua saúde”, exemplifica o professor.

Metodologia e sequenciamento – O sequenciamento do genoma do cambucá foi realizado seguindo um processo de várias etapas, que envolveu desde o isolamento do DNA até a bioinformática e a montagem do genoma de referência.

O primeiro passo foi o isolamento e a extração do DNA, que foi realizado pelas folhas do pé do cambucá, trituradas manualmente pelos pesquisadores. Após o isolamento, o DNA é preparado em laboratório, sendo misturado com substâncias químicas e ligado a adaptadores, formando o que se chama de biblioteca genômica. A biblioteca é o DNA pronto para ser enviado ao sequenciador, equipamento que, de fato, realizará o sequenciamento.

Professor Valdir e pesquisadores atuam para desenvolver soluções para saúde e alimentação (Foto: Gustavo Diehl/Agecom)

O método de sequenciamento escolhido pelos pesquisadores utilizou o Nanopore, um sistema de tecnologia de ponta que por meio de uma membrana com nanoporos “lê” o DNA por correntes elétricas. Quando o DNA entra em um poro, ele obstrui a passagem da corrente, causando uma alteração na voltagem. A forma diferente de cada base genética (A, C, T, G) causa uma obstrução diferente, resultando em uma quantidade distinta de corrente elétrica, o que permite que o sensor capte as variações, interpretando-as e traduzindo-as como as bases do DNA.

Com a tecnologia Nanopore, o sequenciamento do cambucá levou cerca de 72 horas, relata o professor. Após o sequenciamento, milhões de fragmentos de DNA são gerados. Cerca de 3 bilhões de bases foram sequenciadas para o cambucá, sendo que o genoma de referência possui, na verdade, 300 milhões, indicando leituras repetidas.

A etapa seguinte é a bioinformática, que utiliza programas de computador específicos para juntar os pedaços do DNA como um “quebra-cabeça”, identificando sequências complementares e fragmentos perdidos para montar o genoma completo. Depois de montado, o genoma é anotado, o que significa descobrir e identificar quais são os genes presentes.

Mas se a necessidade de conhecer precede a necessidade de aplicar, um outro estudo da Rede Biotec já encontra aplicações possíveis para seus produtos. É o caso de uma pesquisa desenvolvida no campus de Blumenau, que torna a poliamida mais resistente ao fogo e aprimora propriedades antimicrobianas. O processo utiliza a quitosana, substância obtida dos resíduos da pesca, e água, possibilitando um tratamento de tecido mais sustentável e sem solventes.

Tecido biotecnólogico

A poliamida, utilizada principalmente no vestuário esportivo, foi objeto de estudo do grupo liderado pela professora Patrícia Brondani e que surgiu a partir do Trabalho Conclusão de Curso (TCC) de Larissa Paza, então graduanda em Química.

A pesquisa é uma das três conduzidas pelo Chemical Research and Application Team (CReATe) e pelo Grupo de Pesquisa em Nanocompósitos Funcionais à Base de Polímeros Biodegradáveis (NanoBio). A quitosana também foi aplicada em tecidos de algodão e de poliéster. O primeiro estudo já foi publicado e resultados indicam que os tecidos funcionalizados demonstraram redução no crescimento bacteriano. A pesquisa em poliéster será publicada ainda em 2025.

Utilizando um tratamento enzimático, a poliamida foi preparada para receber a quitosana, que é um polissacarídeo já reconhecido pelas propriedades antimicrobianas e anti-chamas. A quitosana é um polímero de carboidrato derivado da quitina, que por sua vez, é obtida do exoesqueleto de crustáceos. Dessa forma, os resíduos da pesca podem ser aproveitados para esse processo.

Nanopartículas – A quitosana é quebrada em nanopartículas e adicionada à poliamida que foi tratada com enzimas. A professora Patrícia, que possui experiência com biocatálise, ou seja, processos acelerados por enzimas, explica que o tratamento prévio gera grupos químicos reativos na superfície da poliamida que permitem a reação do tecido com as nanopartículas de quitosana. Assim, são formadas ligações covalentes, que são mais resistentes que as ligações intermoleculares que se formam quando a poliamida não é tratada.

Sem utilizar solventes, tudo isso é feito em água e a baixas temperaturas, o que colabora com uma maior sustentabilidade no setor têxtil. No fim, obtém-se uma poliamida com propriedades antimicrobianas e anti-chamas potencializadas e mais duráveis às lavagens com uma produção facilitada e mais sustentável.

Com uma redução de aproximadamente 31,8% da bactéria Staphylococcus aureus e 35,6% de Escherichia coli em 24 horas, o resultado significa menos odor residual nas roupas. Isso porque o mau cheiro ocorre devido à proliferação de bactérias na pele e na roupa, que metabolizam as proteínas do suor.

Situados em um polo industrial do setor têxtil, com mais de 900 estabelecimentos, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), os pesquisadores alinharam seus conhecimentos prévios com a necessidade de novas soluções. Durante a graduação, Larissa trabalhou em um laboratório químico da área têxtil e estava ciente da busca por inovações tecnológicas em tecidos pelas indústrias.

Unindo conhecimentos de dentro e de fora da universidade, a interdisciplinaridade foi essencial para a pesquisa. “A gente está aproveitando o conhecimento têxtil dos alunos e a proximidade com o curso de Engenharia Têxtil [no campus] para fazer uma pesquisa relacionada com a região”, explica Patrícia.

Amanda Miranda | amanda.souza.miranda@ufsc.br

Jornalista da Agecom|UFSC

Vinícius Graton | agecom@contato.ufsc.br

Estagiário da Agecom |UFSC

Malena Lima|agecom@contato.ufsc.br

Estagiária da Agecom |UFSC